경주에는 많은 보물이 있다. 그중 화려한 금관을 비롯한 황금 유물들은 매우 아름답다. 단순히 황금으로 만들어져서가 아니다. 동시대 유라시아 초원에 살았던 민족들과 교류했던 신라가 그들의 문명을 내재화해 독자적 문화로 발전시켰기 때문이다. 그래서 신라의 황금 유물들은 보편적이면서도 독창적이다.

2023년 국립경주박물관이 천마총 발굴 50주년을 기념해 개최한 < 천마, 다시 만나다 > 전시 모습. 이 전시회에는 사진작가 구본창의 천마총 출토 황금 유물과 유리잔 촬영 작품 11점이 소개되었다. 구본창은 한국인의 미의식이 담긴 백자, 탈, 꼭두, 단청 등을 비롯해 일상적인 오브제를 섬세하게 표현하는 작가다. 최근에는 황금 문화유산을 주제로 한 연작을 선보인다. 구본창은 한국 현대 사진의 예술성을 한 차원 끌어올렸다고 평가받는다.

국립경주박물관 제공

황금은 신대륙과 구대륙, 아프리카를 통틀어 전 세계 어디에서나 인정받는 대표적인 귀금속이다. 우리나라에 황금이 유입된 시기는 매우 늦었다. 한반도에서는 약 2천여 년 전 평양 근처에서 처음 발견되었고, 삼국 시대(B.C 1세기~7세기)에는 직접 제조하지 않고 주변 국가에서 수입했다. 중국의 역사책 『후한서(後漢書)』 「동이열전(東夷列傳)」에는 2천 년 전 한국에 대한 이런 기록이 있다.

“마한(한반도 남서부에 존재했던 정치 연맹체) 사람들은 금은보화와 비단, 융단을 귀하게 여기지 않는다. 오직 구슬을 귀하게 여겨 옷의 장식으로 삼거나 목이나 귀에 건다.”

여기서 말하는 구슬은 옥(玉)을 가리킨다. 옥과 관련된 속담도 많고, 지금도 옥 사우나나 옥 장판이 인기 있는 데에서 알 수 있듯 한국인들은 옥을 좋아한다. 옥에 대한 선호는 신석기 시대부터 시작되었고, 3천 년 전부터 만들었던 고인돌에서도 청동기 대신 옥이 더 많이 발견될 정도로 역사가 깊다. 이러한 흐름 속에서 황금 문화가 본격적으로 시작된 곳이 바로 서기 4세기 경주였다.

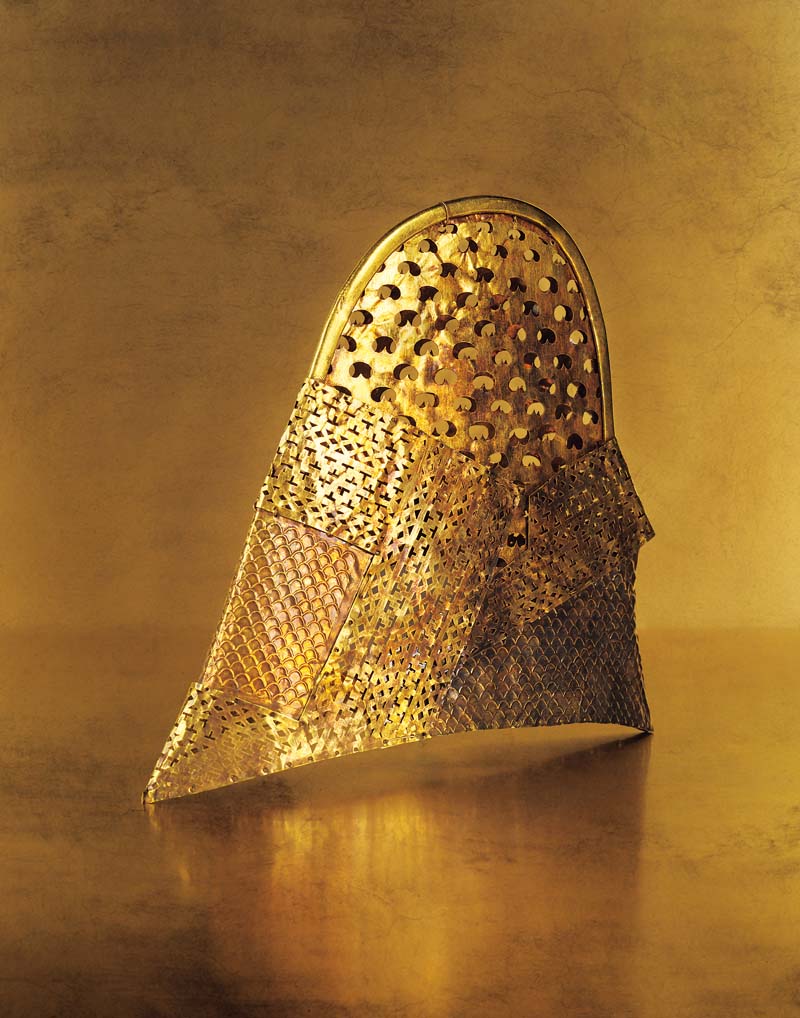

< Gold (KR 043-1) >. 구본창. 2023. Archival Pigment Print. 58 × 45.5 ㎝.

작가 및 국제갤러리 제공

관모는 얇은 금판을 오려서 만든 세모꼴 모자로 금관 안쪽에 착용했다. 사진은 금관총에서 발견된 관모이다.

금관 발굴의 역사

고고학이라고 하면 사람들은 흔히 이집트를 떠올린다. 여기에는 1922년 발굴된 투탄카멘 미라의 영향이 크다. 신라 금관은 그보다 한 해 앞선 1921년 세상에 알려졌다. 민가 증축 과정에서 우연히 신라 시대의 무덤이 발견되었고, 이 무덤에서 수많은 황금 유물이 출토되었던 것이다. 특히 금관이 처음으로 발굴되었기에 이 무덤의 이름은 ‘금관총(金冠塚)’으로 명명되었다.

< Gold (KR 052) >. 구본창. 2023. Archival Pigment Print. 58 × 45.5 ㎝.

작가 및 국제갤러리 제공

사진은 금관총에서 출토한 금관으로 높이 44.4㎝, 머리띠 지름 19㎝이다. 원형 머리띠 정면에 3단의 ‘출(出)’자 모양 장식 3개가 있으며, 뒤쪽 좌우에 2개의 사슴뿔 모양 장식이 세워져 있다. 이는 신라 금관의 전형적 형태이다.

하지만 안타깝게도 당시는 일제강점기였다. 이 무덤은 전문 지식을 갖춘 고고학자가 아닌, 경주에 거주하던 일본인 비전문가들에 의해 마구잡이로 파헤쳐졌다. 발굴자들이 유물 수습에만 관심을 둔 탓에 체계적인 조사와 연구는 물론 자료 하나 남은 게 없었다. 그래서 당시의 발굴로 얼마나 많은 황금 유물이 쏟아져 나왔는지는 정확히 알 수 없다. 하지만 여기에서 발견된 화려한 금관이 세계적으로 널리 알려지면서 동아시아 변방에 있는 작은 나라 한국의 황금 문화가 주목받게 되었다.

1926년에는 스웨덴의 황태자였던 구스타프 6세 부부의 방문에 맞춰 또 다른 무덤의 발굴이 진행됐다. 이때는 고고학이 취미인 구스타프 6세도 작업에 참여했다. 그래서 이 무덤은 스웨덴을 의미하는 한자 ‘서(瑞)’와 금관에 달린 봉황 장식을 의미하는 ‘봉’을 합쳐 ‘서봉총(瑞鳳塚)’이라는 이름이 붙었다. 이후 왕위에 오른 구스타프 6세는 1950년 한국전쟁이 발발하자 가장 먼저 대규모 의료 지원단을 파견했다. 1500년 전 찬란한 황금 문화에서 이어진 소중한 인연이다.

한국전쟁 이후 신라 금관은 세계 곳곳에서 전시되면서 한국의 고대 문화를 알리는 문화 사절단 역할을 했다. 이후 1970년대에는 천마총(天馬塚)과 황남대총(皇南大塚)이 발굴되었다. 신라 금관은 단순한 금공(金工) 장신구를 넘어 식민지 역사의 아픔을 딛고 문화 강국으로 부상한 한국의 현대사를 상징하기도 하는 셈이다.

문화적 유사성

신라 금관은 신라와 유라시아 초원의 관련성을 살펴볼 수 있는 유물이기도 하다. 서기 1~5세기 동안 유라시아 각지에서 일어난 민족 대이동 시기, 흑해 크림반도의 호흘라치 스키타이 고분에서 출토된 금관이나 아프가니스탄 틸리아 테페의 금관 등은 신라 금관과 유사한 면모를 보인다. 이들은 흉노에서 시작된 황금 예술을 공유하면서 스스로를 흉노의 후예로 자처하는 등 공통점이 있다.

신라 금관은 유라시아 곳곳에서 목도되는 샤먼의 관(冠)과 비슷하다. 하늘의 대리인인 샤먼의 의식에 사용되는 관은 황금이 아니라 철이나 동으로 만들어졌지만, 사슴과 나무를 모티프로 해 많이 닮았다. 하늘과 땅을 이어주는 매개체로 사슴뿔과 나무를 형상화한 관이 유럽에서 한반도로 이어지는 광활한 유라시아 지역에서 공통으로 사용된 셈이다. 사슴뿔은 매년 자라는 것이니 그 자체로 무한한 생명력을 뜻한다. 또 하늘로 뻗은 아름드리나무는 하늘과 이어지는 통로를 연상케 한다. 지금도 유라시아 곳곳의 샤먼들은 신성한 나무 밑에서 하늘과 소통하는 의식을 치른다. 만주족은 20세기 초반까지도 신라 금관과 비슷한 관을 쓰고 신성하게 모시는 자작나무 앞에서 샤먼이 주도하는 제사를 모셨다. 샤먼의 관은 단순한 장식이 아니라 신과 인간을 이어주는 역할을 의미했다. 시베리아의 암각화에는 마치 와이파이 수신기처럼 관을 쓰고 하늘과 연결되려는 샤먼의 모습이 잘 표현되어 있다.

< Gold (KR 50) >. 구본창. 2023. Archival Pigment Print. 64 × 140 ㎝.

작가 및 국제갤러리 제공

천마총에서 발굴한 금관 드리개이다. 금관 좌우에 매달아 늘어뜨리는 장식이며, 나뭇잎 모양의 정교한 조각들을 일정한 간격으로 촘촘하게 연결했다.

한편 금관에는 권력의 독점이라는 의미도 내재해 있다. 금관총에서 금관이 발견되고 3년이 지난 해에 또 다른 무덤의 발굴 작업이 시행되었다. 이 무덤은 부장품 중 특이한 금방울이 들어 있어 ‘금령총(金鈴塚)’으로 불리게 되었다. 금령총에서는 기마 인물형 토기가 발견되었는데, 자세히 보면 말을 탄 인물의 머리가 뾰족하다. 이를 편두(扁頭)라 하는데, 갓난아이의 머리에 나무 같은 단단한 물체를 대고 헝겊으로 감아서 형태를 변형시키는 고대의 풍습이다. 편두를 했다는 것은 화려한 금관과 황금 장식으로 치장할 수 있는 왕족으로 태어났다는 의미이다.

< Gold (KR 48) >. 구본창. 2023. Archival Pigment Print. 58 × 45.5 ㎝.

작가 및 국제갤러리 제공

신라에서는 남녀 구분 없이 귀걸이를 즐겨 착용했다. 천마총에서 발굴된 귀걸이는 무덤 주인이 착용했던 것으로 보이며, 고리와 샛장식, 하트 형태의 드림이 연결되어 있다. 총길이 6.2cm이다.

이런 현상은 비단 신라만의 일이 아니었다. 유라시아 곳곳에서 신라 금관과 비슷한 관을 썼던 사람들 모두 편두 머리를 했다. 흉노가 유라시아 초원을 지배한 직후 세계 곳곳에 금관과 편두 풍습이 결합되어 널리 확산되었기 때문이다. 유라시아 곳곳에서 신라와 비슷한 금관이 발견되는 이유가 여기에 있다. 황금과 샤머니즘을 받아들인 동서양의 여러 지역은 자신들의 방법으로 금관을 재창조했다.

지금도 금관의 비밀은 다 밝혀지지 않았다. 서양에 ‘다빈치 코드’가 있다면 한국에는 ‘금관 코드’가 있다고 해도 과언이 아니다. 2015년 국립중앙박물관은 금관총 재발굴 작업을 통해 유물을 다시 조사해서 그 무덤과 금관의 주인공이 ‘이사지(尒斯智)’라는 이름의 왕이었음을 밝혀냈다.

국력의 상징

신라 금관에는 다른 나라의 금관에는 없는 특별한 장식이 있다. 바로 반달 모양의 옥 장식인 곡옥(曲玉)이다. 쉽게 지나치기 쉬운 이 장식에는 신라만의 지혜가 숨어 있다. 앞서 언급했듯이 신라에 황금이 도입되기 이전에 한국에서는 옥을 더 좋아했다. 황금 같은 금속과 달리 옥은 가공 시 뜨거운 도가니의 제련 기술이 필요 없다. 대신에 돌을 갈아내야 하는 도구와 노동력이 필요하다. 황금이 도입된 후 신라인들은 기존에 애용하던 옥을 버리는 대신 황금과 결합하는 방식을 선택했다. 한국의 옥과 유라시아의 황금이 한데 모여 신라만의 독특한 황금 문화가 창조된 것이다. 즉 신라 금관은 곡옥이라는 동아시아의 전통 위에 유라시아의 황금 제작 기술과 샤머니즘를 조화시켜 새로운 미적 경지를 연 사례라 할 수 있다.

< 천마, 다시 만나다 > 전시 전경. 천마총에서 발굴된 관모, 금관, 금제 관식 등을 촬영한 구본창의 사진 작품들이다.

국립경주박물관 제공

고구려, 백제, 신라 삼국 중에서 신라는 가장 늦게 나라를 발전시켰다. 신라는 원래 박, 석, 김 씨의 세 왕족이 교대로 왕위를 계승했다. 그러다가 서기 4세기경 내물왕 시절부터 김 씨가 단독으로 왕위를 계승하기 시작했다. 황금을 뜻하는 ‘김(金)’ 씨와 무슨 상관이라도 있는지 이때부터 신라는 본격적으로 화려한 황금 문화를 발전시켰다. 황금은 단순한 보물이 아니었다. 세계 문명과 활발히 교류하며 성장했던 신라의 국력이 황금이라는 아름다운 유물에 응축된 것이다. 유라시아를 넘어 유럽 문명까지 받아들였던 적극성과 개방성이 있었기에 신라가 천년을 이어가며 강성할 수 있었을 것이다. 한반도 가장 외진 동남쪽에서 유라시아의 문물을 받아들이며 적극적으로 나라를 발전시킨 신라의 모습은 21세기 한국과 닮았다.