Dans le cadre des relations intercoréennes, le sport a grandement contribué à l’établissement d’un climat propice à la réconciliation des deux nations péninsulaires, qui sont allées jusqu’à présenter et faire défiler sous un même drapeau des équipes communes lors de manifestations internationales. Les progrès accomplis dernièrement en vue de la consolidation de la paix permettent d’espérer que les échanges connaîtront aussi un nouvel élan dans le domaine du sport.

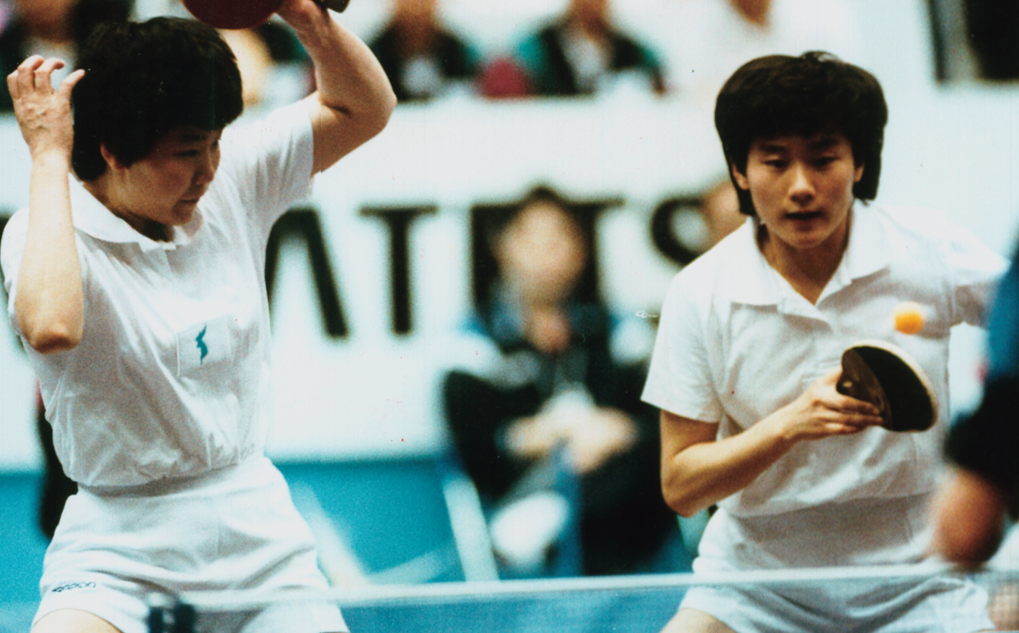

La Sud-Coréenne Hyun Jung-hwa (à droite) et la Nord-Coréenne Li Bun-hui avaient fait équipe au 41 e Championnat du monde de tennis de table qui se déroulait en avril 1991 dans la ville japonaise de Chiba et lors duquel elles allaient remporter une victoire par 3 à 2 sur la Chine dans cette catégorie d’épreuves. Pour la première fois depuis la partition, des sportives des deux pays concouraient ensemble dans une manifestation internationale.

Quand Sohn Kee-Chung (1912-2002) a remporté sa médaille d’or à l’épreuve du marathon des 11èmes Jeux olympiques d'été qui se déroulaient en 1936 à Berlin, son maillot de sportif était aux couleurs du Japon. Cet athlète natif de Sinuiju, aujourd’hui situé en Corée du Nord, travaillait à l’âge de 16 ans dans une entreprise qui se trouvait à Dandong, côté chinois, alors il lui fallait parcourir tous les jours la vingtaine de kilomètres qui séparait les deux villes. Le grand footballeur Kim Yong-sik (1910-1985), qui fut aussi entraîneur et capitaine de l'équipe nationale sud-coréenne, naquit quant à lui à Sinchon, une ville de la province de Hwanghae également nord-coréenne. Or, il se trouve que tous deux séjournèrent à Séoul à peu près à la même époque pour y faire leurs études à l’École Bosung, qui est l’actuelle Université Koryeo.

L’exemple de ces héros nationaux du sport montre que, voilà soixante-dix ans de cela, il était aussi simple de parcourir la péninsule de bout en bout qu’aujourd’hui, d’aller de Birmingham à Londres ou de Chicago à New York, mais la partition et le conflit qui éclata en 1950 allaient en décider autrement.

La déchirure et l’affrontement

À l’aube du XXe siècle, le Japon, puissance coloniale, entreprit de moderniser la Corée, d’ores et déjà ouverte à l’influence occidentale, et il s’ensuivit alors une période d’industrialisation et d’urbanisation. Dès 1897, la ville portuaire et industrielle de Wonsan disposait d’un terrain de golf de six trous et les usines y possédaient toutes leur équipe de football. Autre grand port, Incheon, où une industrie moderne allait prendre son essor, donna aussi naissance à de nombreux clubs sportifs, notamment dans les disciplines du football, du baseball, du basketball et du volley-ball.

De toutes les grandes métropoles du pays, c’est Pyongyang et Gyeongseong, le Séoul d’aujourd’hui, qui se flattaient d’avoir les meilleures équipes et les supporteurs les plus dynamiques. La première, très tôt au contact de la culture occidentale par le biais de la Chine et donc marquée par son influence, allait trouver dans la seconde, riche de ses ressources humaines et matérielles qui en faisaient le centre du pays, un adversaire de taille en matière sportive, notamment de football, où leurs rencontres étaient appelées les « matches Gyeongpyong ». De passionnants derbies avaient aussi lieu dans ces agglomérations.

Jusqu'en 1946, c’est-à-dire au lendemain de la Libération coréenne, les nombreux matches de Gyeongpyong étaient disputés aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, ainsi que dans le cadre des compétitions régulières. Sans la partition et la guerre qui lui fit suite, les Coréens auraient assisté à des transferts de joueurs entre Séoul et Pyongyang, ainsi qu’à des voyages de supporteurs prenant le train d’une ville à l’autre pour aller soutenir leur équipe, mais le destin a voulu que rien de tel ne se produise au cours des soixante-dix années suivantes.

Le 4 juillet 2018, les joueurs de basketball des deux Corées pénètrent en compagnie de leurs entraîneurs dans le gymnase Chung Ju-yung de Pyongyang en vue de l’un des quatre matches à disputer en deux jours. Il s’agissait de la première rencontre intercoréenne dans cette discipline depuis 2003.

Sur la péninsule coréenne, des tensions politiques et militaires surviennent encore depuis sa partition, mais à aucun moment elles n’ont totalement empêché la poursuite des échanges et de la coopération entre ses nations. Dès 1964, à la demande du CIO, le dialogue allait reprendre entre les deux pays dans le but de parvenir à un accord sur la création d’une équipe commune qui les représenterait aux Jeux olympiques d’été de Tokyo, mais les pourparlers n’allaient malheureusement pas aboutir à des résultats conséquents. Pas moins de treize séries de rencontres allaient ainsi se succéder jusqu'à la fin des années 1980 dans le but de mettre en place des échanges sportifs intercoréens, ces efforts n’étant toutefois pas couronnés de succès.

Footballeurs sud-coréens et nord-coréens brandissant le drapeau de la réunification sur le stade de la Coupe du monde de Séoul après avoir disputé le « match de football de la réunification » du 7 septembre 2002. Cette première rencontre amicale à avoir réuni les deux pays depuis 1990 s’est achevée sur un score nul.

Concurrence ou coopération ?

Méfiance et rivalités allaient au contraire dominer entre les deux pays pendant plusieurs manifestations sportives où le dialogue s’est avéré tendu. En 1966, lors de la huitième Coupe du monde de football qui se déroulait en Grande-Bretagne, l’équipe nationale nord-coréenne, dite Chollima, allait créer la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale après avoir battu de prestigieuses équipes. À une époque où les deux pays voyaient dans le sport un prolongement de leur antagonisme politique, cette prouesse inattendue allait inciter l’agence de renseignement coréenne à mettre sur pied le club de football Yangji en 1967, et ce, non dans le but de remporter la Coupe du monde ou celle d'Asie, mais bien d’infliger une défaite à la Corée du Nord. Les meilleurs joueurs se trouvant être pour la plupart des militaires, l’agence de renseignement n’eut aucun mal à recruter des talents dans l’armée de terre, la marine ou l’armée de l’air.

Une fois mise en place, cette formation sportive allait bénéficier d’un soutien sans précédent de la part des pouvoirs publics et, au cours de la seule année 1969, les séjours qu’elle effectua en Europe dans le cadre de l’entraînement hors-saison totalisèrent pas moins de 105 jours, un chiffre qui donne une bonne idée de la concurrence qui régnait.

L’ironie du sort fit que Yangji eut alors pour entraîneur le joueur vedette Kim Yong-sik originaire de Corée du Nord. Quant à son plus jeune attaquant, il s’agissait de Lee Hoe-taik, celui-là même qui entraînerait l'équipe nationale à la quatorzième Coupe du monde organisée par l’Italie en 1990, mais c’est en qualité de conseiller de cette formation qu’il se rendit à Pyongyang le 11 octobre 1990. Au cours de ce voyage, soit quarante ans après la fuite de son père en Corée du Nord, alors que lui-même n’avait que quatre ans, Lee Hoe-taik allait retrouver ce dernier avec l’aide de Park Doo-ik, le prodige du football nord-coréen qui avait emmené son pays en quarts de finale en 1966. Le lendemain de leur rencontre, ils allaient fêter l’anniversaire du jeune homme lors d’un repas inoubliable que son père avait préparé pour la circonstance.

Des faits analogues se sont multipliés dans d’autres grandes manifestations sportives qui semblaient pourtant prendre la dimension d’un enjeu politique décisif pour les deux nations rivales. Lors des JO de 1964 qui avaient lieu à Tokyo, Shin Keum-dan, une athlète nord-coréenne détentrice de records mondiaux au 400 mètres et au 800 mètres, allait retrouver son père, Shin Mun-jun, désormais citoyen sud-coréen, dans des circonstances particulièrement émouvantes après quatorze années de séparation et, bien que n'ayant duré que quelques minutes, leurs retrouvailles allaient leur attirer la sympathie du public et inspirer la chanson Shin Keum-dan en pleurs.

Aux Jeux asiatiques de 1978, qui avaient lieu à Bangkok, les footballeurs des deux Corées s’affrontèrent en un match de finale grandiose qui, à l’issue de prolongations, allait se solder par un score nul et l’attribution conjointe de la médaille d’or. La scène qui se produisit lors de la cérémonie de remise de ces trophées allait malheureusement laisser un goût amer par son brutal rappel à la réalité de la tension larvée qui se manifeste parfois ouvertement entre les deux pays. Alors que le capitaine sud-coréen Kim Ho-kon venait de laisser son homologue nord-coréen Kim Jong-min monter avant lui sur le podium, lorsqu’il a voulu l’y rejoindre, ce dernier a cherché à l’en empêcher, et ce, de plus belle à chaque tentative.

Dans les années 1960 et 1970, les gouvernements de l’un et l’autre pays ont tiré parti de ces rivalités sportives, comme des dissensions politiques, pour asseoir et pérenniser leur pouvoir. Au cours de la décennie suivante, allait s’engager une lutte sans merci qui tenait de la démonstration de force, la compétition sportive permettant aux régimes de se légitimer tout en améliorant leur image sur la scène internationale.

Sur la péninsule coréenne, des tensions politiques et militaires surviennent encore depuis sa partition, mais à aucun moment elles n’ont totalement empêché la poursuite des échanges et de la coopération entre ses nations.

L'équipe féminine réunifiée de hockey remarquée dans le monde entier aux derniers Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. En dépit de sa défaite sportive, les agences de presse étrangères se sont accordées à considérer que cette formation « resterait dans l’histoire » par « sa victoire pour la paix ».

Sport et politique

En matière d’échanges intercoréens, le sport a permis d’obtenir de premiers résultats concrets dès 1990. En Corée du Sud, le gouvernement du président Roh Tae-woo a entrepris une « politique nord-coréenne » conforme à l’esprit qui régnait au niveau mondial dans l’après-guerre froide et axée sur les échanges, notamment dans le domaine sportif. En octobre 1990, pour manifester leur aspiration à la réunification, les deux Corées allaient organiser un match de football à Pyongyang et un autre à Séoul. Le milieu de terrain sud-coréen Kim Joo-sung, qui disputa le premier au stade de Rungrado, a évoqué cette manifestation dans un entretien : « À partir de l’aéroport et pendant un kilomètre, les Nord-Coréens nous ont portés sur leurs épaules. C'était à la fois inattendu et très touchant ».

De telles manifestations se sont avérées bénéfiques pour les relations intercoréennes et, lors d’une cinquième réunion de haut niveau qui se tenait le 13 décembre 1991, les deux pays allaient signer l’Accord de base intercoréen, ce traité d’une portée historique qui allait par la suite considérablement favoriser le dialogue et les négociations entre les deux pays.

Mettant à profit cet esprit de conciliation, les deux Corées allaient créer une équipe commune de pongistes en vue de sa participation au 41e Championnat du monde de tennis de table qui se déroulerait au Japon en avril 1991. La Sud-Coréenne Hyun Jung-hwa et la Nord-Coréenne Li Bun-hui du Nord ont uni leurs forces pour vaincre la Chinoise Deng Yaping par 3 à 2 et ravir la médaille d’or aux épreuves féminines par équipe, un exploit que retrace le film As One. En juin de la même année, les deux Corées allaient une fois encore se faire représenter par une équipe unique au Championnat du monde de football junior qu’organisait le Portugal.

Ces échanges sportifs, qui semblaient connaître un certain essor, allaient s’interrompre suite au décès de Kim Il-sung survenu en 1994 et aux graves difficultés de l’économie nord-coréenne.

Pour voir reprendre cette coopération sportive, il allait falloir attendre la visite effectuée par le président Kim Dae-jung à Pyongyang, en juin 2000, en vue de rencontrer son homologue nord-coréen Kim Jong-il, et la déclaration coréenne commune par laquelle elle s’est conclue le 15 juin. Quelques mois plus tard, les athlètes des deux Corées allaient défiler ensemble pour la première fois à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Sydney, puis à nouveau aux Jeux asiatiques de Busan, en 2002, et d'Aomori en 2003, ainsi qu’aux Universiades d'été de Daegu, la même année, et aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004. En septembre 2002, les équipes de football sud-coréenne et nord-coréenne avaient en outre participé, au stade de la Coupe du monde de Séoul, à une rencontre dédiée à l’espoir de réunification au terme de laquelle leurs joueurs respectifs Choi Tae-uk et Ri Gang-in avaient échangé leurs maillots et chaussures pour affirmer par ce geste symbolique leur appartenance à une même « nation », bien que la FIFA déconseille une telle pratique pour des raisons d’hygiène.

Les deux Corées défilant sous un même drapeau le 9 février dernier à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang où la Corée du Sud, pays hôte de ces Olympiades, était représentée par 145 athlètes dans le cadre de 15 épreuves.

Quand renaît l’espoir de paix

Voilà sept ans que la Corée du Nord a entrepris de se hausser au niveau mondial dans le domaine sportif, notamment en football. Sport et culture vont de pair parmi les priorités qu’elle s’est fixé dans la construction d’un « État socialiste civilisé ». En 2015, Kim Jong-un en personne a accueilli à l'aéroport l’équipe nord-coréenne de retour du Championnat de football de l’EAFF et l’a félicitée de sa victoire. En ce qui concerne les infrastructures sportives, il a lancé de grands chantiers portant sur les stades de Rungrado et Yanggakdo, ainsi que sur le parcours de golf de Pyongyang et les stations de ski de Masikryong et Samjiyon. Lors du Championnat d'Asie d’haltérophilie qui s’est déroulé dans la capitale en septembre 2013, le drapeau sud-coréen a, pour la première fois en Corée du Nord, été hissé aux accents de l’hymne national.

L’évolution politique qui s’est produite en Corée du Nord depuis l’entrée en fonctions de Kim Jong-un s’est notamment traduite par la présence de représentants de l’élite nord-coréenne aux Jeux asiatiques d’Incheon de 2014 et par l’envoi, deux ans plus tard, d’une importante délégation d'athlètes aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang où une équipe intercoréenne a joué dans un match de hockey sur glace. En outre, les deux Corées ont disputé un match amical de basket à Pyongyang le 4 juillet dernier et on évoque déjà la possibilité de reprendre les matches de Gyeongpyong, ainsi que d’organiser des rencontres entre d’autres villes. Dans le contexte de l’actuel dégel diplomatique et au vu des efforts consentis pour consolider la paix sur la péninsule, les échanges sportifs intercoréens seront vraisemblablement amenés à se développer.

« Nous ne formons qu’un ! »

Les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, qui se sont déroulés en février dernier, ont accueilli une délégation officielle nord-coréenne comportant 229 supportrices, soit dix fois plus que ses vingt-deux athlètes, et celles-ci allaient encourager aussi bien les Sud-Coréens que leurs compatriotes. Auparavant, un groupe de 140 grands musiciens, chanteurs et danseurs avaient aussi fait le déplacement pour donner deux concerts à Gangneung et Séoul.

Le public sud-coréen a accueilli les supportrices nord-coréennes avec enthousiasme aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. Elles ont fait sensation aussi bien dans les enceintes sportives qu’à l’extérieur.

Lors des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, le public du monde entier n’a pas manqué de remarquer la beauté des supportrices nord-coréennes, qui ont aussi éveillé sa curiosité en raison du régime politique particulier de leur pays et de l’instabilité qui persiste sur la péninsule. Par leurs encouragements, ces intervenantes ont contribué à créer un climat de détente et à témoigner des efforts de réconciliation entrepris de part et d’autre. Aux yeux du pays hôte, elles ont, à leur façon, rassuré les nations participantes quant au niveau de fiabilité et de sécurité de cette manifestation.

Des supportrices venues en aussi grand nombre ne pouvaient que retenir l’attention des téléspectateurs du monde entier et, sur place, leur présence allait attirer la foule des curieux lors des compétitions, mais aussi à chacune de leurs visites touristiques, la presse rapportant quant à elle leurs moindres faits et gestes.

Une quatrième initiative

Il ne s’agissait pas de la première fois, mais de la quatrième, que la Corée du Nord décidait de faire participer ces jeunes femmes à une grande manifestation sportive sud-coréenne, puisque, après les Jeux asiatiques de Busan de 2002, elles se sont aussi rendues, l’année suivante, aux Universiades d'été de Daegu, puis, en 2005, au Championnat d’Asie d’athlétisme d’Incheon.

Aux yeux de citoyennes nord-coréennes, cette participation offrait en outre une occasion exceptionnelle de voyager à l'étranger, voire, dans certains cas, une précieuse opportunité de promotion sociale, et il n’est donc pas surprenant qu’elle ait donné lieu à une farouche concurrence entre les aspirantes à cette importante mission. Celles-ci se composaient pour la plupart d’étudiantes de l’École des beaux-arts de Pyongyang choisies en fonction de critères rigoureux portant notamment sur l’apparence physique, les origines familiales et la loyauté au régime. D’après la rumeur, en 2014, l’envoi de supportrices aux Jeux asiatiques d’Incheon aurait été annulé en raison d’un trop grand nombre de candidatures.

L’adage coréen « Namnam bugnyeo » veut que les hommes soient plus beaux au sud et les femmes au nord, ce qui explique peut-être le charme exercé par certaines supportrices.

En 2003, la Première dame nord-coréenne Ri Sol-ju s’était particulièrement distinguée lors de sa première visite en Corée du Sud, à l’occasion des journées intercoréennes de la jeunesse organisées par la Croix-Rouge, et sa beauté lui avait attiré bien des éloges. Elle était aussi présente au Congrès des enseignants des deux Corées qui se tenait au mont Geumgang en 2004, ainsi que, deux ans plus tard, lors du Championnat d’Asie d’athlétisme d’Incheon. Dans un entretien, elle avait confié que son rêve était de faire partie d’une troupe artistique et l’avait plus tard réalisé en entrant dans celle de Moranbong jusqu’à son mariage avec Kim Jong-un intervenu en 2011 ou 2012.

Un tel engouement ne fait pas oublier certaines anicroches, comme cet incident qui a éclaté au sujet d’une banderole à l’effigie de Kim Jong-il pendant les Universiades d’été de Daegu. Du car où elles se trouvaient, les supportrices, remarq uant la pluie qui mouillait le visage de leur « cher dirigeant », ont éclaté en sanglots et se sont écriées : « Notre grand général est sous la pluie ! Il faut faire quelque chose ! »

Supportrices nord-coréennes chantant et encourageant leur équipe dans une épreuve féminine. Leurs mouvements et vivats parfaitement synchronisés ont fait l’admiration de tous.

Succès et polémique

Quand ont commencé les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, les jeunes femmes nord-coréennes qui encourageaient les sportifs en chantant portaient des masques qui allaient donner lieu à de vives critiques chez les Sud-Coréens parce qu’ils rappelaient, à leur dire, les traits du jeune Kim Il-sung, premier des chefs d’État nord-coréens, et qu’elles s’en servaient ici à des fins de propagande. Les gouvernements des deux pays allaient aussitôt démentir ces allégations en affirmant qu’il s’agissait d’un célèbre acteur et que jamais des citoyens de ce pays n'auraient osé percer des trous dans une représentation de leur dirigeant vénéré.

Déjà, lors d’un match préparatoire que disputait l'équipe commune de hockey sur glace, des supporteurs avaient brandi le drapeau intercoréen où figurait le petit archipel de Dokdo, qui est au centre d’un conflit territorial entre le Japon et la Corée du Sud.

Devant les protestations du gouvernement japonais, le CIO allait demander la suppression des îlots en question de cet emblème et la Corée du Sud allait obtempérer afin que les athlètes des deux pays puissent défiler avec lui lors de la cérémonie d'ouverture. Quant à la Corée du Nord, elle allait officiellement adopter la position suivante : « Sur ce drapeau intercoréen, nous ne faisons que montrer un territoire qui nous a toujours appartenu » et ses supportrices allaient continuer de s’en servir dans sa version précédente tout au long des Jeux.

La participation d’équipes nord-coréennes a toujours fait sensation, notamment la première, qui eut lieu en 2002 et fit accourir les Sud-Coréens par milliers sur le port où avait accosté le ferry-boat Mangyongbong qui en transportait une. Sur le stade, les spectateurs reprenaient à l’unisson et avec ferveur les encouragements des supportrices, allant parfois jusqu’à reproduire leur gestuelle.

Aux derniers JO de PyeongChang, marqués par le retour d’une délégation nord-coréenne après une parenthèse de treize années, les supportrices nord-coréennes allaient à nouveau se trouver sous les feux de la rampe. Exécutant des mouvements parfaitement chorégraphiés aux cris de « Nous ne formons qu’un ! », « Bravo la Corée ! » ou « Unissons-nous ! », elles allaient aussi entonner des chants folkloriques bien connus dans les deux pays. En revanche, elles ont écouté dans la plus grande indifférence les morceaux de musique pop sud-coréenne qui retentissaient sur le stade, pas plus qu’elles ne se sont intéressées aux épreuves disputées par d’autres pays, quittant parfois les lieux dès que prenait fin un match de l'équipe intercoréenne.

Dans ces circonstances, les spectateurs sud-coréens, par leurs réactions, allaient se départir de leur admiration habituelle. En lançant, il y a encore peu, des défis d’ordre nucléaire, puis en acceptant, à la dernière minute, de mettre sur pied une équipe intercoréenne de hockey, la Corée du Nord doit avoir quelque peu déconcerté l’opinion sud-coréenne.