Der Sport hat auf der geteilten koreanischen Halbinsel eine wichtige Rolle zur Schaffung einer versöhnlichen Stimmung gespielt, indem die Mannschaften der beiden Koreas beiinternationalen Sportveranstaltungen unter gemeinsamer Flagge einmarschierten. In jüngster Zeit lassen die Fortschritte hin zu einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel hoffen, dass der Sportaustausch weiter an Schwung gewinnt.

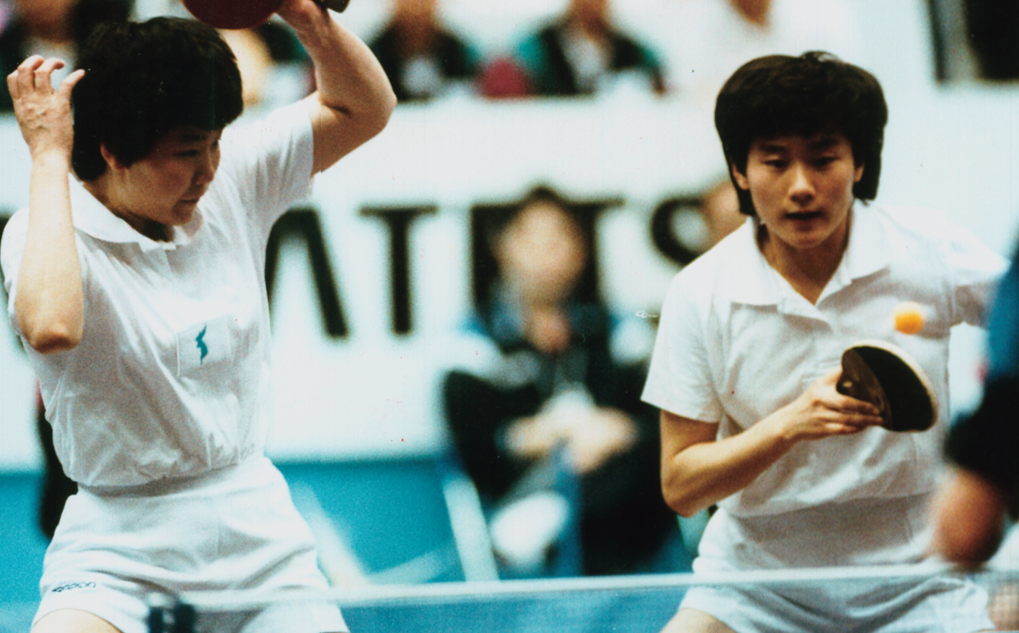

Die Südkoreanerin Hyun Jung-hwa (rechts) und Li Bun-hui aus Nordkorea traten bei den 41. Tischtennis-Weltmeisterschaften, die im April 1991 im japanischen Chiba abgehalten wurden, als Team an. Mit ihrem 3:2 Sieg über China gewannen sie das Frauen-Doppel.Es war das erste Mal seit der Teilung, dass Sportler aus den beiden Koreas gemeinsam bei einem Wettbewerb antraten.

1936 ging der Marathonläufer Sohn Kee-chung (1912-2002) bei den 11. Olympischen Sommerspielen in Berlin mit der japanischen Flagge auf dem Trikot an den Start und gewann die Goldmedaille. Sohn, der in Sinuiju, einer Stadt im heutigen Nordkorea, geboren wurde, arbeitete mit 16 Jahren bei einer Firma im chinesischen Dandong. Tag für Tag lief er ca. 8 km über den Fluss Yalu von Sinuiju nach Dandong. Kim Yong-sik (1910-1985), ein gefeierter Fußballspieler, Trainer und Manager der südkoreanischen Nationalmannschaft, wurde in Sincheon im heutigen Nordkorea geboren. Beide Sportler kamen etwa zur gleichen Zeit nach Seoul und besuchten das Bosung College, aus dem die heutige Korea University hervorging. Die Lebensgeschichte der beiden Sporthelden zeigt, dass vor 70 Jahren noch das Reisen zwischen den südlichen und nördlichen Regionen der koreanischen Halbinsel so selbstverständlich war wie eine Fahrt von Birmingham nach London oder von Chicago nach New York. Doch die Stimmung änderte sich mit dem Ausbruch des Koreakrieges im Jahr 1950 und der nachfolgenden Teilung des Landes.

Krieg und Teilung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Korea durch den Zustrom der über die japanischen Kolonialherren eingeführten westlichen Kultur eine erste Welle der Industralisierung und Urbanisierung. In Wonsan, einer bedeutenden Hafen- und Industriestadt im heutigen Nordkorea, wurde bereits 1897 ein 6-Loch-Golfplatz angelegt und die Fabriken besaßen eigene Fußballteams. Auch in der in der Nähe von Seoul gelegenen Hafenstadt Incheon entstanden im Zuge der Entwicklung zu einer modernen Industriestadt viele Sportvereine, darunter Fußball-, Baseball-, Basketball- und Volleyballvereine.

Unter diesen wichtigen Städten in Korea besaßen Pjöngjang und Gyeongseong (Seouls Name während der japanischen Kolonialzeit) die besten Mannschaften und die größten Fangemeinden. Pjöngjang, das die via China einströmende westliche Kultur schon früh angenommen hatte und kontinental geprägt war, und Gyeongseong, das als Zentrum der koreanischen Halbinsel reich an Human- und Materialressourcen war, wurden zu Erzrivalen im Sport, insbesondere im Fußball. Fußballspiele zwischen diesen beiden Städten hießen „Gyeongpjöng-Spiele“. Diese Derbys galten als aufregende Sportevents.

Bis 1946, direkt nach der Befreiung vom japanischen Kolonialjoch, wurden die Gyeongpjöng-Spiele als Heim- und Auswärtsspiele regulär veranstaltet. Der Austausch zwischen den beiden gegnerischen Mannschaften wurde so aktiv, dass Kim Yong-sik, der Franchise-Spieler von Gyeongseong, in den 1940er Jahren zum Pjöngjang-Team wechselte. Ohne Koreakrieg würde es vielleicht auch heute noch Spielertransfers zwischen den Teams geben, ebenfalls begeisterte Fans, die zu Auswärtsspielen reisen, um ihre Heimmannschaft zu unterstützen. Leider lag diese Art von Austausch in den letzten 70 Jahren brach.

Basketballspieler und Trainer der beiden Koreas beim Einzug in die Ryugyong Chung Ju-yung-Sporthalle in Pjöngjang. Das am 4. Juli 2018 veranstaltete Match war eins von vier in zwei Tagen. Die Spielserie war die erste Begegnung zwischen Nordund Südkorea seit 2003.

Ungeachtet der nach der Teilung anhaltenden politischen und militärischen Spannungen ist im Sportbereich Austausch zwischen den beiden Koreas nie ganz eingestellt worden. Der Austausch wurde erstmals 1964 wieder aufgenommen, als sich die beiden Seiten auf Ersuchen des IOK trafen, um über die Formierung eines gemeinsamen Teams für die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu diskutieren. Die Gespräche endeten jedoch ergebnislos. Bis Ende der 1980er Jahre fanden insgesamt 13 innerkoreanische Sportgespräche über Austausch statt, aber alle ohne Erfolg.

Süd- und nordkoreanische Fußballspieler laufen nach dem Vereinigungsfußballspiel am 7. September 2002 mit der Einheitsfahne um den Platz im Seoul-World-Cup-Stadion. Dieses erste innerkoreanische Freundschaftsspiel nach 1990 endete mit einem 0:0 Unentschieden.

Wettbewerb und Zusammenarbeit

Da der Sportaustausch auf Eis lag, traten die beiden Koreas bei mehreren internationalen Großveranstaltungen gegeneinander an. 1966, bei der 8. Fußball-Weltmeisterschaft in Großbritannien, versetzte die nordkoreanische Nationalmannschaft „Cheol- lima“, benannt nach dem geflügelten Pferd aus der koreanischen Mythologie, die ganze Welt mit ihrem Einzug ins Viertelfinale in Staunen. In einer Zeit, in der Sport als Ausweitung der politischen Rivalität zwischen den beiden Koreas galt, sah sich der Süden durch diese unerwartete Leistung Nordkoreas herausgefordert und gründete 1967 unter der Schirmherrschaft des Nachrichtendienstes den Fußballclub „Yangji“. Hauptziel war nicht etwa der Sieg bei einer Fußball-WM oder Asienmeisterschaft, sondern einzig und allein das Besiegen des Nordens.

Da zu der Zeit die meisten Top-Spieler ihren Militärdienst ableisteten, konnte der Nachrichtendienst ohne Schwierigkeiten Talente aus Heer, Marine, und Luftwaffe für das Yangji-Fußballteam rekrutieren. Die Mannschaft wurde zudem von Regierungsseite generös unterstützt. Allein 1969 verbrachte sie für Trainingszwecke 105 Tage in Europa.

Während des Auslandstrainings unterstand die Mannschaft Kim Yong-sik, dem oben erwähnten, im heutigen Nordkorea geborenen Starspieler. Der jüngste Stürmer war Lee Hoe-taik, der 1990 bei der 14. Fußball-WM in Italien die Nationalmannschaft trainierte. Lee besuchte als Berater des südlichen Teams das Vereinigungsfußballspiel der beiden Koreas in Pjöngjang, das am 11. Oktober 1990 stattfand. Mit Hilfe von Park Doo-ik, des nordkoreanischen Helden der 1966 in Großbritannien ausgetragenen Fußball-WM, konnte Lee zum ersten Mal in 40 Jahren seinen Vater wiedersehen.Park und Lee waren sich bei internationalen Spielen begegnet und hatten Freundschaft geschlossen. Lees Vater war nach dem Ausbruch des Koreakriegs 1950 in den Norden gegangen und hatte den damals gerade vierjährigen Sohn zurückgelassen. Am Tag nach dem Wiedersehen war Lees Geburtstag. Der alte Vater bereitete ein Geburtstagsessen für den erwachsenen Sohn vor, eine unsäglich rührende GesteBei internationalen Sportveranstaltungen gab es eine ganze Reihe solch schmerzhaft-bewegender Vorkommnisse. Shin Keum-dan, eine nordkoreanische Leichtathletin und Weltrekordlerin im 400- und 800-Meter-Lauf der Frauen, traf bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio nach 14 Jahren ihren Vater Shin Mun-jun wieder, der während des Koreakriegs allein in den Süden gegangen war. Das herzzerreißende, nur wenige Minuten dauernde Wiedersehen weckte tiefes öffentliches Mitgefühl und inspirierte sogar zu dem Schlager Die Tränen von Shin Geum-dan.

Bei den Asienspielen 1978 in Bangkok trafen die nord- und südkoreanischen Fußballmannschaften der Männer nach langer Zeit im Finale aufeinander. Das Spiel ging in die Verlängerung und endete mit einem torlosen Unentschieden, sodass sich beide Seiten die Goldmedaille teilten. Während der Medaillenverleihung kam es dann aber zu einer bitteren Szene voller Rivalität und Feindschaft. Kim Ho-gon, der Kapitän der südkoreanischen Mannschaft, ließ seinen nordkoreanischen Kollegen Kim Jong-min zuerst aufs Siegerpodest steigen. Als Kim Ho-gon danach seinen Platz neben ihm einnehmen wollte, weigerte sich der nordkoreanische Kapitän, etwas zur Seite zu rücken. Der nordkoreanische Torhüter Kim Gwang-il stieß Kim Ho-gon sogar hinunter, als dieser sich aufs Podest zu zwängen versuchte. Welch deprimierende Szenen der Teilung.

In den 1960er und 1970er Jahren instrumentalisierten die Regierungen beider Seiten nicht nur den Sport, sondern auch verschiedene innerkoreanische Probleme zur Verlängerung und Festigung ihrer autoritären Macht. In den 1980ern wetteiferten beide Seiten darum, die Überlegenheit ihrer jeweiligen Regierungen unter Beweis zu stellen und der Sportaustausch wurde im In- und Ausland als Mittel zur Zementierung der Legitimation ihrer politischen Herrschaft und zur Aufhübschung des Landesimages auf der Weltbühne eingesetzt.

Trotz der nach der Teilung anhaltenden politischen und militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sind im Sportbereich Austausch und Zusammenarbeit zwischen den beiden Koreas nie ganz eingestellt worden.

Das gemeinsame Damen-Eishockey-Team zog bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Ausländische Nachrichtenagenturen kommentierten, dass die Mannschaft zwar geschlagen worden sei, aber „Geschichte geschrieben“ und „einen Sieg für den Frieden“ errungen habe.

Politik und Sport

Der innerkoreanische Sportaustausch zeitigte ab den 1990er Jahren sichtbare Erfolge. Die Regierung von Roh Tae-woo im Süden startete im Einklang mit den nach dem Ende des Kalten Krieges herrschenden globalen Trends die „Nordpolitik-Initiative“ und betonte dabei insbesondere den innerkoreanischen Austausch im Sportbereich. Ergebnis waren die beiden Vereinigungsfußballspiele, die im Oktober 1990 jeweils in Pjöngjang und Seoul veranstaltet wurden. Der südkoreanische Spieler Kim Joo-seong, der am Spiel in Pjöngjang teilgenommen hatte, erinnerte sich in einem Interview wie folgt zurück: „Es war schockierend und berührend zugleich, als die Bürger von Pjöngjang uns vom Internationalen Flughafen Sunan über einen Kilometer weit auf ihren Schultern trugen.“

Diese Art Sportaustausch wirkte sich durchaus positiv auf die innerkoreanischen Beziehungen aus. Bei den fünften innerkoreanischen Gesprächen auf hochrangiger Ebene am 13. Dezember 1991 unterzeichneten die beiden Seiten das Abkommen über innerkoreanische Aussöhnung und Nichtangriff sowie Austausch und Zusammenarbeit, das bis heute wegweisenden Charakter hat und den innerkoreanischen Dialog und die Verhandlungen positiv beeinflusst.

Auf Basis der versöhnlichen Stimmung der Zeit traten die beiden Koreas 1991 bei den 41. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Japan mit einer gemeinsamen Mannschaft an. Die Tischtennisspielerinnen Hyun Jung-hwa aus Südkorea und Li Bun-hui aus Nordkorea schlossen sich zusammen, um den Weltmeister China unter der Führung von Deng Yaping zu besiegen. Sie gewannen schließlich mit 3:2 die Goldmedaille im Damen-Doppel. Die dramatische Geschichte ihres Sieges wurde später verfilmt (As One). Im Juni 1991 gründeten die beiden Koreas zudem eine gemeinsame Männerfußballmannschaft für die Junioren-Weltmeisterschaft in Portugal, die es bis ins Viertelfinale schaffte.

Aber gerade als der Sportaustausch ernsthaft an Schwung gewinnen wollte, kam er im Nachfeld des Todes von Kim Il-sung (1994) und wegen der ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten Nordkoreas zum Erliegen.

Wiederbelebt wurde der Sportaustausch dann, als der südkoreanische Präsident Kim Dae-jung und der Vorsitzende der Nationalen Verteidigungskommission Kim Jong-il im Juni 2000 zu einem historischen Gipfeltreffen zusammenkamen und die Gemeinsame Erklärung vom 15. Juni verabschiedeten. Daraufhin marschierten die Athleten der beiden Koreas bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Sydney 2000 zum ersten Mal in der Geschichte gemeinsam ins Stadion ein. Auch bei den Asienspielen 2002 in Busan, den Winter-Asienspielen 2003 in Aomori (Japan), der Sommer-Universiade 2003 in Daegu (Südkorea) und den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen gab es einen gemeinsamen Einmarsch. Im September 2002 wurde ein weiteres Vereinigungsfußballspiel der beiden Koreas im WM-Stadion Seoul veranstaltet. Nach dem Spiel tauschten Choi Tae-uk aus dem Süden und Ri Gang-in aus dem Norden ihre Trikots und Fußballschuhe aus und demonstrierten durch diese symbolische Geste die Einheit des Volkes.

Die beiden Koreas marschieren am 9. Februar 2018 bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele PyeongChang gemeinsam ins Stadion ein. Der Gastgeber Südkorea trat mit 145 Athleten in 15 Sportarten an, Nordkorea mit 22 Athleten in 5 Sportarten.

Wiederbelebte Hoffnungen auf Frieden

Seit 2011 strebt Nordkorea danach, sich zu einer Sport-Großmacht zu entwickeln, wobei der Fokus v.a. auf den Fußball gelegt wird. Kultur und Sport sind zu Top-Prioritäten der Politik geworden, seitdem die Staatsführung ihre Agenda zum Aufbau eines „zivilisierten sozialistischen Staats“ vorantreibt. 2015 begrüßte Kim Jong-un die nordkoreanische Frauenfußballmannschaft persönlich am Flughafen und gratulierte zum Sieg in der Fußball Ostasienmeisterschaft der Frauen. Kim hat sich auch dem Bau großer Sportanlagen verschrieben: Zu nennen sind z.B. das Rungnado Erster Mai Stadion, das Yanggakdo-Stadion, der Pjöngjang-Golfplatz und die Masikryong- und Samjiyeon-Skiresorts. Bei den Gewichtheber-Meisterschaften Asian Cup & Interclub Weightlifting Championships, die im September 2013 in Pjöngjang stattfanden, wurde sogar erstmals auf nordkoreanischem Boden die südkoreanische Nationalflagge gehisst und die Nationalhymne gespielt.

Die politischen Veränderungen seit der Machtübernahme von Kim Jong-un ebneten den Weg für die Teilnahme von Vertretern der nordkoreanischen Machtelite an den Asienspielen 2014 in Incheon. Zu den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 entsandte der Norden eine große Delegation von Athleten und Anfeuerungsgruppen. Zudem wurde eine gemeinsame Frauen-Eishockeymannschaft gebildet. Am 4. Juli 2018 veranstalteten die Basketballspieler der beiden Koreas ein Freundschaftsspiel in Pjöngjang. Es werden auch zusätzliche Gespräche über die Wiederbelebung der Gyeongpjöng-Spiele und die Abhaltung von Fußballspielen zwischen wichtigen Großstädten in Süd- und Nordkorea geführt. Angesichts der laufenden Bemühungen zur Schaffung einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel wird erwartet, dass auch der innerkoreanische Sportaustausch an Schwung gewinnt.

„Wir sind eins!“

Im Februar 2018 schickte Nordkorea im Rahmen einer offiziellen Delegation eine 229-köpfige Anfeuerungsgruppe zu den Olympischen Winterspielen in PyeongChang. Die im Vergleich zu den 22 teilnehmenden Athleten über zehn Mal stärkere, ausschließlich aus weiblichen Cheerleadern bestehende Gruppe feuerte die Mannschaften beider Koreas an.

Südkoreanische Zuschauer bei der Begrüßung der nordkoreanischen Cheerleader-Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018. Die Cheerleader zogen große Zuschauermengen in- und außerhalb der olympischen Sportstätten an.

Nordkoreanische Cheerleaderinnen erregen international nicht nur Aufsehen für die besondere Situation der koreanischen Halbinsel und die Rätselhaftigkeit des nordkoreanischen Regimes, sondern auch für ihre Schönheit.Ihre Auftritte dienen dazu, die Spannungen abzubauen und öffentlich eine Stimmung der Versöhnung zu schaffen. Wie erwartet, erregte die beeindruckende Cheerleadertruppe junger Nordkoreane- rinnen bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang nicht nur in Südkorea, sondern auch weltweit enorme Aufmerksamkeit. Sei es in den Stadien oder bei den Touristenattraktionen in der Umgebung: Sie zogen auf Schritt und Tritt Menschenmengen an, sodass jede ihrer Bewegungen von den Medien verfolgt wurde.

Der vierte Besuch

Nordkorea hat auch früher schon Anfeuerungsgruppen zu großen Sportereignissen in Asien entsandt. Nach den Busan-Asienspielen 2002, der Sommer-Universiade 2003 in Daegu und der Leichtathletik-Asienmeisterschaft 2005 in Incheon war es 2018 das vierte Mal, dass eine nordkoreanische Cheerleadertruppe in den Süden reiste.

Die Entsendung von Anfeuerungsgruppen zu internationalen Sportevents erregt auch in der nordkoreanischen Gesellschaft großes Interesse, denn die Mitglieder haben die seltene Gelegenheit zu einer Auslandsreise und die Chance, sozial aufzusteigen. Entsprechend heftig ist die Konkurrenz um einen Platz in der Truppe. Die Mitglieder werden hauptsächlich unter Studentinnen der Kunstschulen in Pjöngjang ausgewählt, wobei strenge Kriterien wie Aussehen, Familienhintergrund und Loyalität gelten. Laut Gerüchten soll die Entsendung einer Anfeuerungsgruppe zu den Asienspielen 2014 in Incheon wegen übermäßiger Konkurrenz gestoppt worden sein.

Es gibt in Korea ein altes Sprichwort: „Namnam Bungnyeo“.Wortwörtlich bedeutet es: „Im Süden sind es die Männer, die gut aussehen, im Norden die Frauen.“ Das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum der ganze Wirbel um nordkoreanische Cheerleadergruppen manchmal einzelne Mitglieder zu Berühmtheiten macht. Ri Yu-gyong, Cheerleader-Kapitänin der Truppe von 2002, und das jüngste Mitglied Chae Bong-i erfreuten sich großer Beliebtheit und hatten sogar einen eigenen Online-Fanclub. Jo Myeong-ae, ein weiteres Mitglied, trat mit der südkoreanischen Popsängerin Lee Hyo-ri in einem Werbespot auf.

Aber niemand stand bislang dermaßen im Schweinwerferlicht wie Ri Sol-ju, Nordkoreas First Lady. Bereits 2003, als sie Südkorea anlässlich einer innerkoreanischen Jugendrotkreuz-Veranstaltung einen Besuch abstattete, schwärmten die Menschen von ihrer Schönheit. Danach besuchte sie 2004 das Nord-Süd-Treffen der Lehrer im Gebirge Geumgang-san und war als Mitglied der Anfeuerungsgruppe für die Leichtathletik-Asienmeisterschaft 2005 in Incheon mit dabei. Damals verriet Ri in einem Interview „mein Traum ist, einmal als Mitglied einer Kunstgruppe aufzutreten“. Sie schloss sich der Moranbong-Band an und heiratete später Kim Jong-un.

Jedoch waren die Schlagzeilen rund um die nordkoreanische Anfeuerungsgruppe nicht immer positiv. Bei der Sommer-Universiade 2003 stand z.B. der sog. „Kim Jong-il Bannervorfall“ im Rampenlicht. Während die Cheerleaderinnen im Bus unterwegs war, sahen sie, dass das Banner ihres „Geliebten Führers“ im Regen nass wurde. Sie brachen in Tränen aus und riefen: „Das Gesicht unseres großen Generals wird nass! Das können wir so nicht lassen!“ Das Banner musste daraufhin sofort entfernt werden.

Nordkoreanische Cheerleaderinnen feuern bei einem Wettbewerb der Frauen die Sportlerinnen an. Sie zogen mit ihren perfekt synchronisierten Bewegungen und anfeuernden Rufen die Aufmerksamkeit auf sich.

Popularität und Kontroverse

Zu Beginn der Olympischen Winterspiele in PyeongChang lösten die nordkoreanischen Cheerleaderinnen mit ihrem Einsatz von sog „Kim Il-sung Gesichtsmasken“ ungewollt eine Kontroverse aus. Beim Singen eines nordkoreanischen Popsongs verwendeten sie die Masken als Requisiten, was von den südkoreanischen konservativen Gruppen stark kritisiert wurde. Sie meinten, dass die Masken, die an das Gesicht des jungen Kim Il-sung erinnerten, für Propagandazwecke genutzt würden. Sowohl die südkoreanische Regierung als auch Nordkorea erklärten, dass es sich nur um das Gesicht eines gut aussehenden jungen Mannes handele, höchstwahrscheinlich um das eines berühmten nordkoreanischen Schauspielers, und dass keine politische Bedeutung dahinter stehe. Außerdem würde kein Nordkoreaner es wagen, Masken mit dem Abbild des „Großen Führers“ herzustellen und schon gar nicht, Löcher hineinzubohren.

Zuvor hatte es bei einem Aufwärmspiel der gemeinsamen Frauen-Eishockeymannschaft ein Problem mit der koreanischen Einheitsflagge gegeben, auf der die koreanische Halbinsel samt Dok-do zu sehen ist, eine unter koreanischer Hoheit stehende Inselgruppe im Ostmeer, auf die Japan Anspruch erhebt. Nach Protest der japanischen Regierung forderte das IOK dazu auf, Dok-do bei den Spielen von der Einheitsflagge zu entfernen. Südkorea kam dieser Aufforderung nach und bei der Eröffnungszeremonie marschierten die Athleten beider Koreas hinter einer Vereinigungsfahne ohne Dok-do ein. In einer offiziellen Stellungnahme protestierte Nordkorea jedoch, dass die „Einheitsfahne nur das Territorium abbilde, das schon immer unserem Volk gehört hat.“

In der Vergangenheit sorgte der Besuch einer nordkoreanischen Cheerleadertruppe an sich schon für Schlagzeilen. Beim ersten Besuch im Jahr 2002 strömten Tausende zum Hafen, um die Passagierfähre „Man Gyong Bong“ zu sehen, auf der sich die Mitglieder aufhielten. Die Zuschauer in den Stadien reagierten enthusiastisch auf die Anfeuerungsaktionen und choreografierten Bewegungen der Cheerleader und ahmten sie nach.

Bei ihrem jüngsten Besuch, dem ersten nach der Leichtathletik-Asienmeisterschaft 2005 in Incheon, standen die nordkoreanischen Cheerleaderinnen oft bei jedem Event, an dem sie teilnahmen, im Mittelpunkt. Sie cheerten und tanzten perfekt im Einklang miteinander und riefen Slogans wie „Wir sind eins!“, „Unsere Spieler sind top!“, „Lasst uns eins werden!“ und sangen Lieder wie „Frühling in der Heimat“ und „Seollal (Neujahr nach Mondkalender)“, die den Menschen aus Nord und Süd gleichermaßen vertraut sind. Erklang jedoch südkoreanische Popmusik im Stadion, wirkten sie völlig uninteressiert. Sie interessierten sich auch nicht für die Wettkämpfe anderer Länder und verließen das Stadium oft unmittelbar nach den Spielen der koreanischen Mannschaften.

Ein Teil der südkoreanischen Zuschauer reagierte im Vergleich zu früher auch etwas anders auf die nordkoreanischen Cheerleaderinnen und meinte, sie seien wie „eine isolierte Insel“, „Maschinen oder Marionetten“ oder schienen „in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen“. Die nuklearen Provokationen des Nordens, die bis einige Monate vor den Spielen angedauert hatten, und die Kontroverse um die in allerletzter Minute dann doch noch zustande gekommene Bildung eines gemeinsamen Damen-Eiskockeyteams hatten wohl die öffentliche Stimmung negativ beeinflusst.